资讯分类

陈氏父子“顶牛”局:没落年味儿里的一道“硬”菜

来源:kongbuya.com人气:231更新:2021-03-02 17:03:53

「在博弈中回归理解,在理解中建立平等,在平等中收获亲情。」

>>>

前年看“佩奇”,今年看“佩斯”。

2月4日,由喜剧艺术家陈佩斯与其子陈大愚联袂主演的 微电影《顶牛》在抖音、微博等平台全网上线。该片由京东出品,《啥是佩奇》导演张晓鹏执导,电影共15分钟时长,通过 双线叙事的方式交代了一对平凡父子的“相爱相杀”。

影片上线后,不少网友为陈佩斯“父子档”打call,并称 “爷青回”、“唤起了童年的回忆”,其“三代一脸”的强大基因也成为了网友热议的焦点。

(微博评论截图)

尽管该片实验性的剪辑方式以及手持摄像机拍摄给观众带来了 不太舒适的观感,父子矛盾的立与破也 未能丰满展现。但该片从拧巴着的父子关系着手,凝结了氤氲的生活气息,呈现了亲子关系中那些 小细节、小逗趣、小执拗,让人在欢笑中回忆起那些无言而有力的父爱,不断反思中国式的父子关系。

0 1

父子角力赛:

同一个世界,同一张“笋”嘴

顶牛,即 顶撞、硬碰硬,互相争执不下产生冲突。

正如片名与海报所展现的那样,《顶牛》里新“陈氏父子”从片头怼到了片尾,上演了一出父“呲”子“笑”的好戏。

片中,陈大愚饰演的儿子有着 成为鼓手的音乐梦想,而他的爸爸老牛却总与他针锋相对,对他的梦想事业冷嘲热讽,喜欢用高高在上的姿态评价自己的儿子。

面对爸爸的呛茬,儿子小牛也不甘示弱,回回重拳出击,双方互戳对方脊梁骨,口头上绝对不让彼此占到一点儿便宜。

(《顶牛》截图)

然而,尽管爸爸老牛嘴上不说,却将儿子小牛对梦想的执着尽收眼底,在背后默默支持儿子追梦。

为儿子做早餐、偷偷拍摄儿子的视频、在网上搜索儿子的社交账号、给儿子盖练鼓房...习惯于用拌嘴吵闹的方式沟通的他们,在你别扭我,我别扭你中表达关怀与爱。

交叉蒙太奇与手持摄像机的原生态拍摄手法,尽管让人眼花缭乱,但是通过这种暴风雨式的叙事剪辑,令观看者可以在一股躁动的氛围中投入这对父子情感的拉锯,在父子相互“顶牛”的角逐中, 回忆起宛若火山般沉寂的父爱。

(《顶牛》截图)

影片中老牛与小牛的父子拌嘴,投射了中国绝大部分家庭的父子相处模式。嘴硬心软的爸爸,别扭固执的儿子,你言我语的话语交锋中,明明互相关心却把对方气的七窍生烟,明明想要靠近却把对方一把推远。

芒果综艺《爸爸去哪儿5》中,陈小春父子就是典型的中国式父子关系。平常工作太忙没时间陪伴儿子,一旦和儿子待在一起就一脸严肃,随时保持对儿子的高要求,背地里又悄默默关心儿子。

(《爸爸去哪儿5》)

上述的此种中国式父子关系往往是 尊敬有余,但亲密不足的。在传统家庭结构中,父亲往往扮演着家庭顶梁柱的角色,他们在外打拼并担负着家庭的主要经济来源,受到父辈的影响习惯于在孩子面前 树立权威、建立威信,用 简单粗暴的方式教育孩子如何为人处事, 用规则秩序来界定孩子是否有教养。

现如今,这种“父为子道”、“父为子纲”的遵从模式正被逐步瓦解,霸权式的教育理念不仅不会起到正面积极的导向作用,还拉远了父母与孩子的距离,让家庭伦理生活陷入混乱无序的境地。

因此,我们更应该在传统与现代的教育理念中 寻找张力, 构建张弛有度的亲子关系。

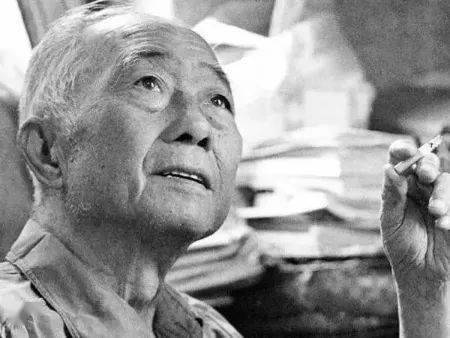

汪曾祺回忆与父亲的生活点滴时谈到,他的父亲曾说:“ 我们是多年父子成兄弟。”

谈恋爱时瞎出主意、陪孩子一玩儿一下午、从不强求汪曾祺的学业...与其说是父子,汪曾祺与父亲的相处更像是一对多年来心心相照的兄弟。受到儿时父亲教育理念的影响,汪曾祺与儿女的相处也是如此。

他在自己的回忆散文中提到:“我的孩子有时叫我‘爸’,有时叫我‘老头子’!连我的孙女也跟着叫。我的亲家母说这孩子‘ 没大没小’。我觉得一个 现代化的、充满人情味的家庭,首先必须做到‘没大没小’。父母叫人敬畏,儿女‘笔管条直’最没有意思。”

(晚年汪曾祺)

从这个角度来看,影片中互呛互怼的“陈氏父子”更像是一对傲娇的兄弟,这种相处方式介于 传统与现代的父子关系之间。不善言辞的老牛父子,通过你一嘴我一嘴的笨拙顶撞,渐渐击碎了两个人之间那块冰冷的玻璃墙,用无形的手把彼此又推得近了一点儿。

“顶牛”而非“顺毛”,“碰撞”而非“妥协”,此种在以前被看作 非主流、没家教的相处方式不仅磨合了父子之间的矛盾龃龉,还瓦解了彼此的心灵隔阂。

这里所讲的“没大没小” 并不是要彻底打破传统父慈子孝的家庭本质,而是将现代自由与传统慈孝相融合,在沟通与理解中重塑新式家庭关系, 为平等、自由的亲子关系寻求新的氧气与空间。

02

两代人的“斗争”:

博弈后回归理解与爱

在《顶牛》预告片中,有这么一段话: “三十年前看陈佩斯父子,三十年后还看陈佩斯父子。”

(陈佩斯与父亲陈强)

1986年,由老“陈氏父子”推出的喜剧电影 《父与子》上映,该片通过聚焦一对父与子的冲突,展现了八十年代改革开放后社会各种矛盾与价值观的碰撞。

随后,“陈氏父子”又推出了“ 天生我材必有用”系列的其他几部电影,包括《二子开店》、《父子老爷车》、《爷儿俩开歌厅》等,通过喜剧的形式 展现小人物的单纯喜乐与一个时代的历史缩影,“陈氏父子”、“陈氏喜剧”的招牌也逐步打响。

人们还记得那时的“小陈”总是插科打诨、不务正业,喜欢光着膀子在水里游三圈、搭着狐朋狗友的肩膀好逸恶劳。但他偏偏还有一颗“玲珑心”,仗义为朋友出手相助、奋不顾身跳下水救根本没落水的孩子、自食其力为美好的生活而努力奋斗。

在陈佩斯之后的小品里,他也总是以这种 玩世不恭的形象出现,并在大众心目中留下了 根深蒂固的印象。诸如蹲在地上狼吞虎咽吃面的陈小二、耍着小心思想当主演的“叛徒”、为了一瓶胡椒面啰里八嗦死磕不放的食客等。

(小品《主角与配角》)

然而,在电影《顶牛》中他却一改往日形象, 从泼皮耍赖、令人操心的儿子,成为思想保守、啰里八嗦的父亲。

从“小陈”转变成“老陈”,“陈氏父子”跨过了三十年的时间。曾经叛逆顽劣的“小陈”已经变老,但父子间的冲突矛盾却一直都在。

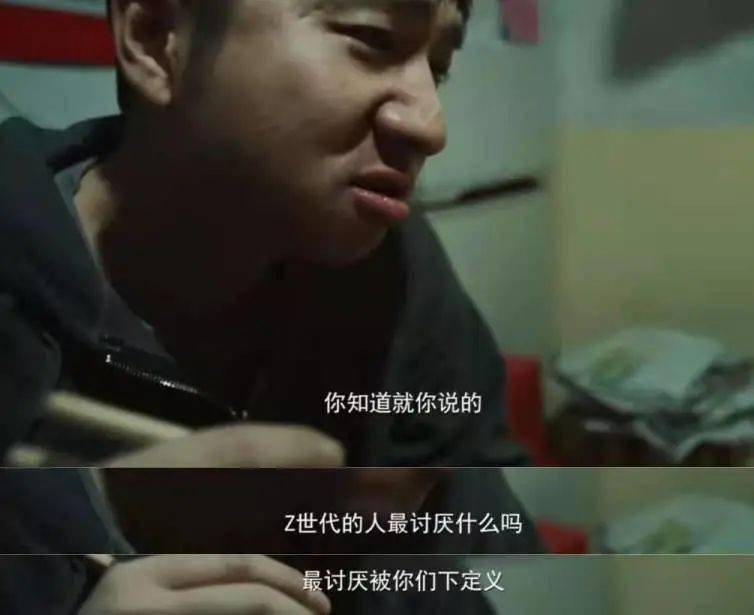

在电影《顶牛》中,儿子小牛从英国购入两根滚石乐队朗尼伍德用过的鼓槌,一根被老牛绑了马桶刷,一根被用来给长偏了的花儿矫正形状。小牛因爸爸匪夷所思的行为而懊恼,老牛则认为他和儿子谈不开是因为“缺乏沟通”,接着自说自话地打开手机朗读剖析儿子这一代人性格特征的文章。

(《顶牛》截图)

这个画面不禁让人想到电影《二子开店》中,“小陈”搭着英子的肩膀跳舞,被“老陈”抓着肩膀揪出来的画面。同样的父子冲突,同样过时的思想观念, 只是曾经的“小陈”拖过岁月的尾巴变成了“老陈”,身上的顽劣、不羁经过生活的打磨日渐消弭。

从儿子到父亲,陈佩斯的角色 似乎踏上了曾经“老陈”走过的道路,作为父亲他始终陷在一个不能理解儿子却无可奈何的困顿里。而无论是哪一代的“陈氏父子”, 父子间的冲突博弈都没有消失过。

(《二子开店》剧照)

那么我们能避免冲突的产生吗?

子辈与父辈的代沟造就了彼此的不理解,沟通的缺乏铸成了一道坚不可摧的高墙,墙外的人看不到里面的风景,墙里的人也不知道有人在看他。

在影片中,老牛说出了很多父子都心知肚明的一句话,那就是他和儿子都 “缺乏沟通”。 然而老牛跟儿子好好沟通了吗?

说着要沟通的父亲总是背过身对儿子说话,说着不沟通的儿子却反复对父亲表达内心真实的情感,双方陷入笨拙的博弈里,用最蹩脚的方式表达情感。

(《顶牛》剧照)

不了解新事物、不理解儿子在想什么、一说话就是火花带闪电,双方长期不沟通造成了 不和谐“对话场”,即使后期想弥补也愈发得力不从心。

在家庭教育中,孩子不能被看作是 “被给予者”或者“被控制者”,倾斜的亲子关系随着自由意识的觉醒正在走向危亡,教育更多是一种技术化的存在,好面子的“中式爸爸”只会加剧子辈血性地抗争, 最后不仅丢了面子,也丢了里子。

想要避免陷入 渴望沟通,却欲言又止的恶性循环中,不能依靠手机里的心灵鸡汤,也不能指望电视机里的育儿指南。 代际的弥合需要人们破除根深蒂固的理念偏见,真正搭建与孩子心灵沟通的桥梁。

与此同时,“心灵之桥”的搭建也 并不能只靠家长的改变,Z世代的孩子与家长之间的鸿沟并非一方的问题,作为子辈也要积极与父辈沟通,即使无法将沟壑填平,也要竭力去表达自己的想法,而非一味地逃避,任由彼此的矛盾“疯长”。

我们从父辈那里继承来的不仅仅是相仿的面貌、生存的能力、可观的财产,更多地是看待世界的方法、与他人相处的能力、对继续生存的渴望。

作为子辈终有一天会成为父辈,曾经父母留下的每一步脚印,踏过的每一片沙滩,都将成为我们未来人生的“复刻”。

或许无法避免冲突,也不能让双方做到完全地感同身受,但生活总要有一个出口,来填平所有的矛盾悲伤、所有的殷切热望。

最新资讯

- • 今日头条最赚钱的7种方式,你知道吗?

- • 今日头条:3名中国公民在巴以冲突中不幸遇难,2人失联

- • 今日数据精选:2023年度票房榜前十均为国产电影;考研报名人数已连涨8年

- • 儿童性交易?这电影尺度才是今年最大

- • 韩国女星裴涩琪为艺术献身之作《夜关门:欲望之花》

- • 浙江卫视 终于出了一部好综艺

- • 《奔跑吧生态篇》昆明开录,张真源、孟子义、蔡文静新加盟

- • 《现在就出发》:没有边界感的综艺能好看?

- • 热门综艺重磅官宣新成员,网友心碎不已!快乐源泉被堵塞了吗?

- • 内娱综艺上半年最大赢家,竟然是这10位!!!!

- • 是谁还没有上脚新款Samba!!!!

- • 无敌综艺大狂欢!让你目瞪口呆的5档节目!

- • 5部优秀国产战争电影 都以不同的方式展现了战争残酷 引发观众思考

- • 你看过吗?中国票房最高的10部电影#中国电影票房

- • TOP250部电影推荐TOP201-249

- • 多部华语电影在韩展映,《漫长的季节》再获国际大奖

- • 今年最强爽片,分分钟颅内高潮

- • 韩国限制级电影,全程不敢睁开双眼

- • 《浪姐5》即将开播,曝光一份豪华邀请名单,网友:期待值爆棚

- • 蔡文静将接替baby录制《跑男》11月昆明录制综艺