资讯分类

电影画面中虽不曾直接地出现火车场景,画面外的配音却在不断展现

来源:人气:0更新:2022-07-15 13:39:06

原标题:电影画面中虽不曾直接地出现火车场景,画面外的配音却在不断展现

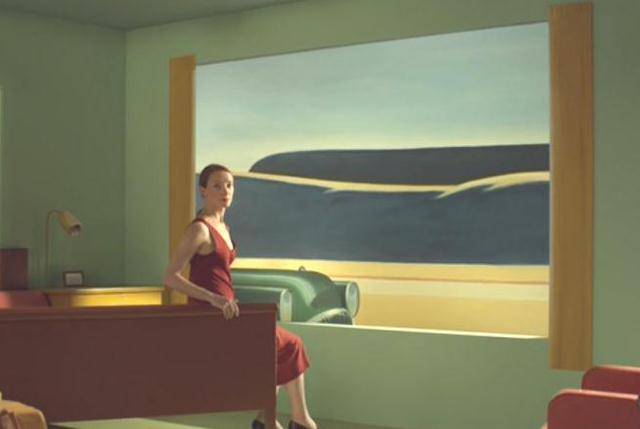

霍普从1931年到1961年间的十三张画作中,都拥有至少一个及以上的女性角色,所以导演将这十三张画作串联起来,导演了一个女人在这三十年间所经历的所有事情,并且最为巧妙的一点是将画作创作时间与电影里的时间线重合在一起,通过一个女人的思想、回忆、独白反映了动乱时期国外三十年的历史演变。雪莉好似一直在变化,又好似时间一直定格。

在93分钟时长的电影里,导演根本没有告诉过剧中的女主角的名字,但是我们观看者又清晰明白地知道———她是雪莉。或许这就是艺术的那种隐藏在画面与文字中隐形的张力,通过旁白,画面的转换,白天黑夜的交接,牢牢地抓住你,吸引你。爱德华·霍普的创作中,有大量关于火车的画面,如《铁路列车》《火车上的夜晚》等,相对应的,电影画面中虽然不曾直接地出现火车场景,但是画面外的配音在不断展现。

与霍普油画方式相对应的还有文德斯、贝托鲁奇和安东尼奥尼的电影镜头,比如1984年文德斯的《德州巴黎》,一部关于“找回”的公路影片,影片里的风景、光影、色彩,从荒芜到繁密。无人的荒原上查韦斯孤独地站立,就像是霍普早期的名作《铁道旁的房屋》一样,孤单伫立,但又引人侧目。影片中不断出现的非正常光线,汽车车灯,加油站绿色的瘆人灯光,抑或者汽车旅馆内的昏黄红色灯光,这些都与霍普绘画中的光线运用不谋而合。贝托鲁奇于1970年的《同流者》,将叙事承载于光影,在布光、镜头运动、剪辑以及配乐上都有了一个新的高度,黄与蓝的主题色仿佛夜晚呼啸路过城市的火车所带来的光晕,弥漫整个电影氛围。

电影的开头和结尾都是长久的镜头,一直对着笼罩在红光中的男主角,你不知道他在思考什么,也不知道他即将去往何处。导演擅长用适合的光线去辅佐故事,又用合理的故事推动光影变换。努力去寻找光与暗,日与月之间的某种特殊联系。画家会认识到景物由不同的光影承托而成,而这部电影采用插叙的形式讲述了一个纳粹间谍黑白相间的人生,导演用白天黑夜来推动故事的前行。

另外一部是安东尼奥尼1960年的《奇遇》,这一部电影是米开朗基罗·安东尼奥尼“现代爱情三部曲”中的第一部,《纽约时报》当时评论“本片的摄影优美,尖锐而独特”。安东尼奥尼的作品不只有疏离、乏味以及孤独,他的电影更多的是教会我们怎么去“看”世界,而霍普也曾经说过:“如果我知道怎么去说,就不会去画了。”霍普曾说自己画面中的这份孤独“被过分夸大了”,但是阐述与解释的权利终究是归于观画者的。是由观看这幅画作的人所能承接到的最初的感受来展现的。

画作当中不停地出现窗户,大的、小的、各式各样的。不管是在夜晚还是在白天,白天的窗户洒满了金灿灿的阳光,夜晚的窗户透出非自然的或白或黄的非自然光线。画面中的窗户仿佛真实存在又仿佛毫无作用,因为观画者并不能透过窗户看到什么实质性的东西,也许就是像电影里的配乐一样,窗外是铁路,是汽车拥挤的声音,只不过霍普在作画时将窗内窗外的景象分开,而电影画面将两种通过声音巧妙地结合了起来。窗内的人,窗外的声音,再配上旁白,组成了政权更迭,战争频起的国外年代。

《圣经》说:“当上帝关了这一扇门,一定会为你打开另一扇窗。”窗子的象征是光明的希望,然而在霍普的画中,窗给众人的感觉却是桎梏,人们都在透过窗看外面的世界,或者说麻木地坐在窗内没有神情也没有言语。窗仿佛成了一个逃离的语言,逃离喧嚣的城市,或者说逃离麻木的人际氛围,然而窗只是给人徒留了逃离的幻象,这种幻象如同虚妄,逃不出去,画中的人依旧在窗中,被窗牢牢困住,像是时代的牢笼,人们在洪流中逆流而上或者随波逐流,却总是在时代中,没有退路。而画面当中的非自然光线的投射,像是困住生存在钢铁森林里的人,被虚无照亮,被光线分割,面无表情的脸上是对生活的质疑与无所谓。

责任编辑:

最新资讯

- • 今日头条最赚钱的7种方式,你知道吗?

- • 今日头条:3名中国公民在巴以冲突中不幸遇难,2人失联

- • 今日数据精选:2023年度票房榜前十均为国产电影;考研报名人数已连涨8年

- • 儿童性交易?这电影尺度才是今年最大

- • 韩国女星裴涩琪为艺术献身之作《夜关门:欲望之花》

- • 浙江卫视 终于出了一部好综艺

- • 《奔跑吧生态篇》昆明开录,张真源、孟子义、蔡文静新加盟

- • 《现在就出发》:没有边界感的综艺能好看?

- • 热门综艺重磅官宣新成员,网友心碎不已!快乐源泉被堵塞了吗?

- • 内娱综艺上半年最大赢家,竟然是这10位!!!!

- • 是谁还没有上脚新款Samba!!!!

- • 无敌综艺大狂欢!让你目瞪口呆的5档节目!

- • 5部优秀国产战争电影 都以不同的方式展现了战争残酷 引发观众思考

- • 你看过吗?中国票房最高的10部电影#中国电影票房

- • TOP250部电影推荐TOP201-249

- • 多部华语电影在韩展映,《漫长的季节》再获国际大奖

- • 今年最强爽片,分分钟颅内高潮

- • 韩国限制级电影,全程不敢睁开双眼

- • 《浪姐5》即将开播,曝光一份豪华邀请名单,网友:期待值爆棚

- • 蔡文静将接替baby录制《跑男》11月昆明录制综艺